Les 13 et 14 septembre 2025, la Salle polyvalente de Chamoson accueillera la grande fête du champignon. À l’occasion de son 80e anniversaire, l’Association Cantonale Valaisanne de Mycologie (ACVM) organise une grande exposition avec découvertes et animations, ouverte à toutes et tous.

Un comité (David Oggier, Patrick Wulliens, Isabelle Carruzzo, Germain Gex, Francine Ançay, – en bas: Marièle Zufferey, Claire Vuignier, Isabelle Cheseaux ( assise), Hana Crausaz- , Pierre-André Warpelin, Jacques Ançay, Jacky Blanc, Muriel Terrettaz), formé de membres issus des 6 sections de l’ACVM ( Monthey, Martigny, Fully, Chamoson, Sion, Sierre), présidé par Isabelle Carruzzo, a coordonné ce rendez-vous qui rassemblera une exposition de 200 à 250 espèces fraîchement récoltées, visibles à l’œil nu comme au microscope. Le public pourra également profiter de stands pédagogiques, d’animations jeunesse et de la traditionnelle croûte aux champignons. L’objectif ? Partager la connaissance, éveiller la curiosité et rappeler que le champignon est bien plus qu’un ingrédient : c’est un monde vivant, indicateur, fascinant et fragile, un trait d’union entre nature, science et culture.

Programme :

Samedi 13 septembre de 10h à 21h, 10h30 partie officielle / Dimanche 14 septembre de 10h à 18h

Démonstration d’utilisation d’un microscope, vidéos didactiques projetées, jeux pour les familles avec un château gonflable, restauration sur place dès 11h

Trois visages pour incarner cette passion

À l’occasion des 80 ans de l’ACVM, nous avons rencontré trois figures engagées qui font vivre la mycologie au quotidien : trois parcours, une même passion pour le monde des champignons.

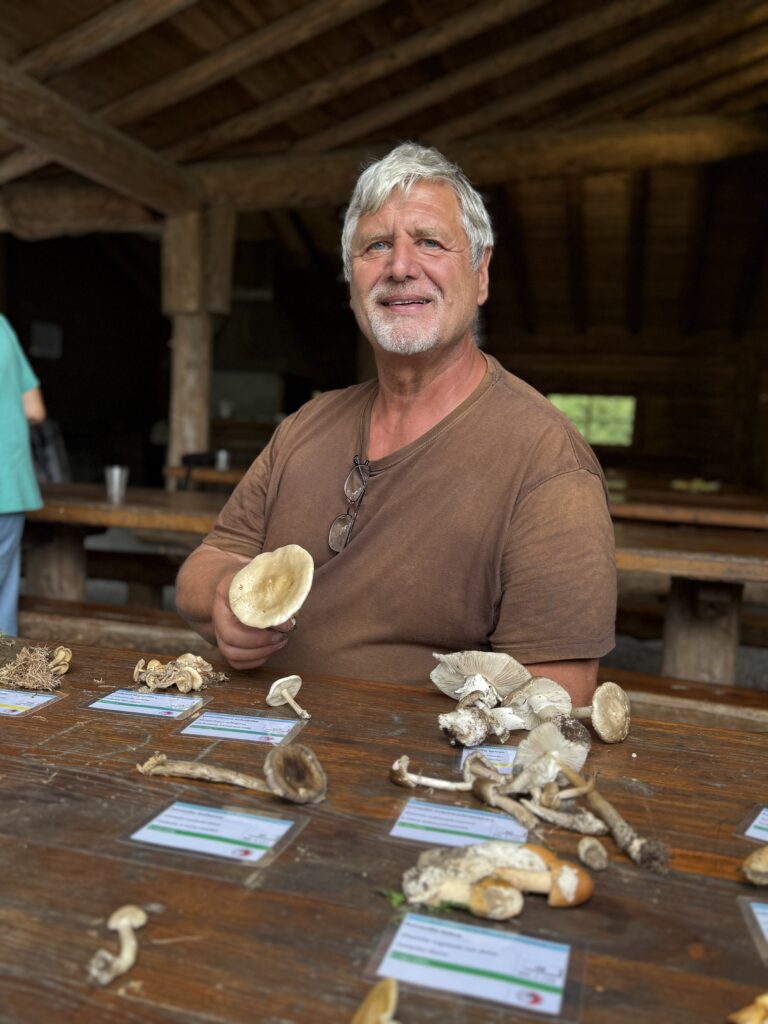

Jacques Ançay : L’expert de terrain

« La forêt, c’est la liberté ! »

Jacques Ançay

Jacques Ançay, expert fédéral en champignons, est aujourd’hui le responsable de la commission d’études valaisanne, aux côtés d’une quinzaine d’experts répartis dans le canton. Il est également actif dans deux sociétés locales, celles de Martigny et Fully.

Son parcours débute simplement, de manière spontanée. « Au départ, papa allait aux chanterelles à Chemin… avec des copains et mon oncle qui connaissait par cœur les coins on ne ramassait que ça », se souvient-il. De fil en aiguille, l’intérêt s’élargit autour de différentes variétés, en autodidacte, en montrant ses champignons aux contrôles. Puis à 35 ans, il commence par faire partie des mycologues de Fully. « Puis Jean-Pierre Bircher m’a motivé pour intégrer la section de Martigny aussi. J’ai passé ensuite les examens avec Pierre-Alain Pillet. On a rigolé comme des fous. On apprenait beaucoup les lundis soirs aux contrôles ; à l’époque il y avait des tas de bons champignonneurs, un groupe de connaisseurs hors pair. » De cette époque, il garde une anecdote sympathique : « J’amenais toujours à Martigny l’amanite muscaria, la tue-mouches. J’avais tellement peur des amanites. Un jour, un monsieur dit : mais quel est le fou qui continue d’amener des muscarias ? Je n’ai pas levé la main, évidemment. La première fois que j’ai mangé une amanite, j’ai transpiré toute la nuit, malgré le fait que j’avais montré à trois experts. Il faut passer le cap. »

« Il y a toujours à apprendre ! »

La formation durera 5 ans, mais pour lui, le terrain reste la vraie école. Il le dit avec simplicité : « l’amour de la forêt, la richesse de ce que tu y trouves me passionne ! et la chose la plus merveilleuse est que tu n’arriveras jamais au bout de cette étude. Dès que tu commences à connaître, tu te rends compte de l’immensité des savoirs… même les experts dans les livres parfois se contredisent, ne sont pas toujours d’accord. En définitive, tu en apprends tous les jours. » Malgré son statut d’expert, Jacques refuse toute prétention. Il compare volontiers la connaissance à une échelle : « S’il y a 100 échelons, je suis peut-être au 50e, au maximum. Il s’agit donc de rester humble. » Sur la diversité mycologique du canton, il avance une estimation éclairée : « On trouve entre 6000 et 7000 espèces, je dirais. J’en connais peut-être 600 ! Le 10 % ! Ce qui souligne le potentiel énorme d’inconnu dans la richesse locale. » Un univers encore largement à explorer…

Garder son émerveillement d’enfant

Aujourd’hui, il consacre près d’un tiers de l’année à ses escapades : « Je vais environ 90 à 100 fois par année aux champignons. Sur 300 jours, un tiers des jours, je suis donc en forêt. On autre hobby est le jardinage. » Cette régularité forge un savoir fondé sur l’expérience directe. « Pour moi, la forêt représente la liberté : à chaque fois c’est différent et cela permet de garder son émerveillement d’enfant. Si tu ne vois pas de champignons, tu vois un écureuil, une biche qui passe… tu peux être heureux autrement , en observant des fleurs , en mangeant des fraises des bois ou en buvant l’eau du ruisseau, comme quand j’étais enfant. »

Ses champignons de prédilection

S’il ne devait citer qu’un champignon à déguster ? Celui que je préfère juste après la morille, c’est l’agarite auguste, les Empereurs en mangeaient. » Sa plus belle découverte ? il se remémore avec émotion sa première Amanite des Césars, un champignon aussi rare que spectaculaire. « J’étais un homme heureux. D’ailleurs, je me suis pris en photo. Il y a seulement trois endroits en Valais où tu en trouves, c’est secret d’état », sourit- il, évoquant plus sérieusement le problème principal du champignon, après la chaleur et le vent : le piétinement : « Si tu évoques un endroit avec là, il y en a plein, le lendemain tout le monde est là, abimant l’habitat. »

Donner le nom aux champignons

Pour ce qui est de la cueillette « pour la casserole », au niveau de la comestibilité, sa devise est claire : « Si tu doutes, tu ne manges pas. » Pour lui, la prudence est une vertu, mais elle ne doit pas se cacher derrière l’ignorance. « Parce que si tu as peur et tu dis que tu connais, ce n’est pas vrai. Au départ, j’avais tellement peur des amanites, puis j’ai appris à les connaître et je les adore. » Il déplore de ce fait que certains experts évitent de goûter les champignons qu’ils déclarent comestibles. « Moi, je les ai tous mangé », affirme-t-il, malicieux. Ses connaissances lui permettent de mener les sorties herborisations que l’association organise durant l’année. Cela permet de partager ses connaissances et de découvrir certains aspects : les échanges sont toujours enrichissants. »

L’herborisation permet de donner le nom aux champignons trouvés durant la matinée. Jacques Ançay, expert, permet de les déterminer en donnant également le nom en latin, qui permet de réunir toutes les appellations.

Jean-Michel Faibella : la mémoire vivante

Jean-Michel Faibella, président de la commission d’étude valaisanne pendant 12 années, puis de la société de Martigny, est aujourd’hui à la retraite, mais son savoir reste une référence. Il est de ceux que l’on consulte, que l’on cite, et dont la parole pèse dans le monde mycologique valaisan. « Maintenant, je suis retraité. Cependant j’ai été président de la commission d’études valaisanne, président de la société de Martigny. À présent, j’ai passé la main. »

Les bolets à Gueuroz

Sa passion pour les champignons ne vient pas d’un cursus scientifique classique, mais d’un long compagnonnage. Il évoque René Varidel, son mentor, avec affection : « C’est lui qui m’a appris pratiquement tout… J’ai aussi été piocher des savoirs à gauche, à droite. Toutefois, c’est avec lui que j’allais tout le temps aux champignons. Il avait toujours le sourire. C’était vraiment… un type hors normes. » Toutefois, ses premières rencontres avec les champignons remontent à son enfance, à Geuroz petit village où il a grandi : « Nous habitions le chalet de La Pierre. Avec mon grand-père et mon père, nous allions aux champignons pour le restaurant. En ce temps-là, on en trouvait facilement, il suffisait de sortir du chalet… Ma mère me disait : va cueillir deux bolets autour de la maison, pour le dîner. »

Comme une enquête

C’est en 1992, à 45 ans que Jean-Michel se prend au jeu des aspects scientifiques du champignon, « de son milieu, du terrain, des paramètres qui font qu’il pousse ici plutôt qu’ailleurs. Je me suis mis à étudier et j’ai vite compris que c’était un monde fort complexe. » Dans cette mosaïque de savoirs, il s’agit d’avoir de l’intuition pour faire les bons recoupements. « Cela ressemble à une enquête parfois… Depuis que j’ai pénétré ce monde, je n’ai plus lâché. Je suis allé de découvertes en découvertes. »

La découverte d’espèces rares

Jean-Michel a toujours aimé les espèces rares, celles que l’on ne croise pas deux fois au même endroit. « Moi, je dis que les plus belles découvertes découlent de la rareté du champignon. Comme le Lyophyllum favrei ou le Clitocybe illudens…» Il raconte des situations étonnantes, comme cette fois où il tombe sur une amanite ayant poussé sur un site apparemment sec, le Rocher du Soir : « C’est de la pure pierre, tu vois. Et là, tu trouves une amanite épaisse, au milieu de rien…. C’est fascinant. Elle a puisé des ressources inestimables… Ça, c’est une des grandes questions. Comme celles liées à l’univers ; moi je dis qu’il y a déjà tout dans les champignons…. Les hyphes contiennent tout. »

Figure respectée

Avec les années, il a développé une approche complète de la mycologie, où le terrain, la documentation et la microscopie se complètent. Mais ce qui le distingue, c’est surtout sa capacité à transmettre, à répondre aux questions avec humilité. Jean-Michel incarne une mycologie rigoureuse, à la fois intuitive et exigeante, nourrie par l’expérience, la lecture, les rencontres. Loin du folklore, proche de la science, mais sans jamais perdre le sens du merveilleux. Aujourd’hui encore, il participe aux soirées d’étude, s’intéresse aux observations nouvelles, suit de près les publications. Modeste sur son statut, mais précis dans ses jugements, Jean-Michel Faibella est une figure respectée, presque encyclopédique de la mycologie valaisanne.

Isabelle Carruzzo : l’experte qui dessine

« Ce sera la grande fête du champignon. Les gens pourront découvrir l’exposition, observer au microscope, comprendre les liens entre les espèces et leur milieu… et évidemment goûter aux croûtes aux champignons. »

isabelle carruzzo

Isabelle Carruzzo est experte en champignons, membre active de l’ACVM et engagée dans le secrétariat de l’association depuis 1998. Elle a grandi dans une famille marquée par la cueillette : « Mes trois oncles et ma grand-mère allaient aux champignons. » Pourtant, chez elle, la passion n’était pas immédiate : « Mon père ne nous emmenait jamais ; il avait peur des serpents. J’ai tout découvert en commençant le secrétariat en 1998. »

Des premiers pas à la formation

C’est la section de Chamoson qui l’approche à l’époque : « Ils cherchaient une secrétaire. Je ne connaissais pas grand-chose d’autre que les bolets et les chanterelles. » Mais peu à peu, elle découvre un monde fascinant. Encouragée par les anciens, elle suit la formation de contrôleur reconnue par la VAPKO, l’organe suisse officiel de contrôle des champignons. « Aux cours, on découvre des espèces qu’on ne trouve pas chez nous. Ça ouvre des horizons. » Elle se forme aussi sur le terrain, notamment auprès des experts Faibella et Varidel dans la section de Martigny, lors des contrôles du lundi soir : « Cela m’a permis d’être prête pour les examens. » Ce qui l’attire, ce n’est pas l’assiette, mais la quête : « Ce n’est pas forcément pour les manger, ni pour les cuisiner. C’est le fait de les trouver qui me plaît. »

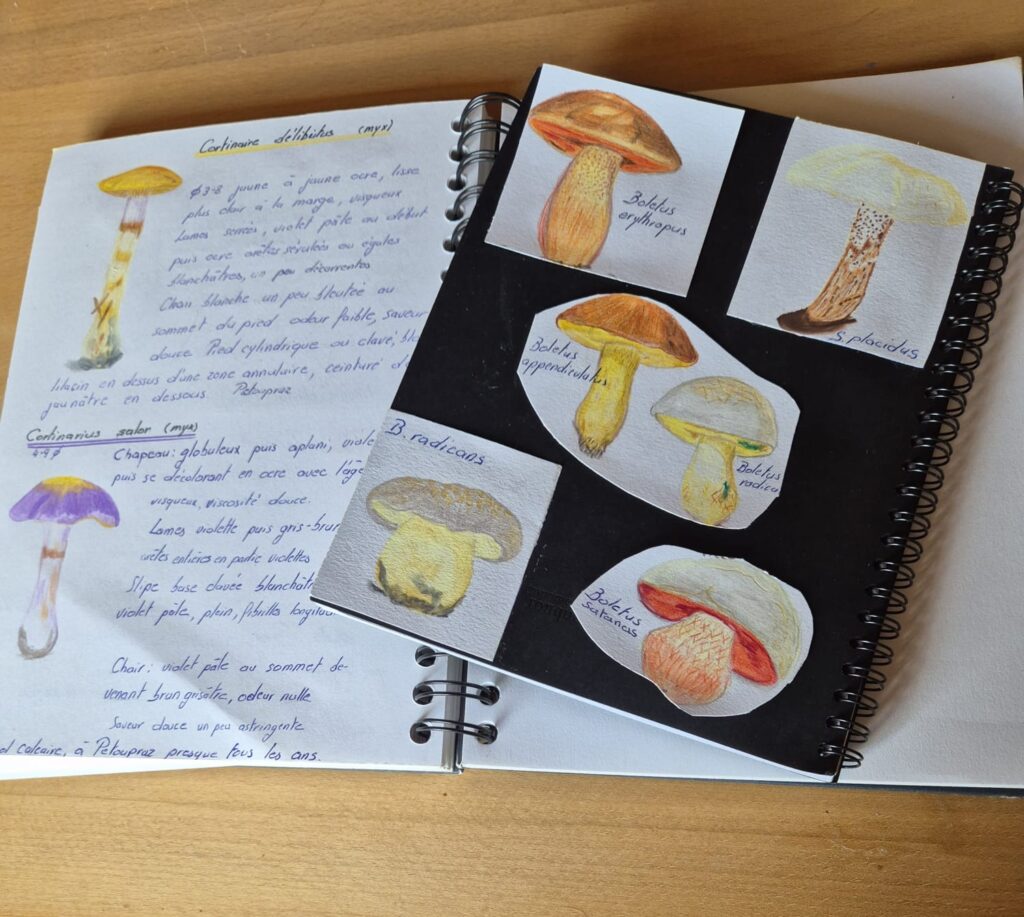

Le dessin comme outil de mémoire

Amoureuse de nature et de randonnée, Isabelle est une observatrice rigoureuse. Elle prolonge sa pratique en dessinant les champignons qu’elle cueille : « Ceux que je connais par cœur, je ne les note plus. Mais ceux qu’on ne voit pas souvent, les dessiner dans mes carnets est une bonne manière de se rappeler. » Isabelle est aujourd’hui l’un des piliers de l’ACVM. Elle coordonne l’organisation du 80e anniversaire, en lien avec toutes les sections. Elle supervise la grande exposition et sa scénographie :« Si tout va bien, il y aura 200 à 250 espèces présentées, la possibilité de les observer au microscope, ainsi que des projections de documentaires, des dégustations… et je contribuerai aussi avec mes dessins. »

Romy Moret